鯨将棋

鯨将棋はご存じだろうか。将棋類の一種でアメリカで誕生したテーブルゲームだ。

詳しくはwiki参照。

今回、excelを用いて対戦できるようにしたので、それで一人対戦してみた。その所感を書いていく。

☆盤面

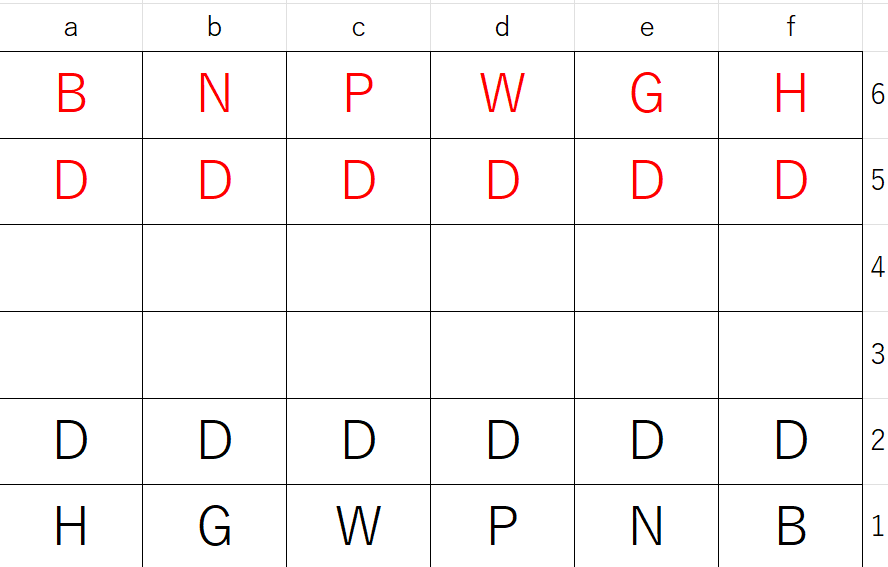

上の画像は鯨将棋の初期配置である。6×6マスで駒はD,H,G,W,P,N,Bと7種類ある。Wが王将に対応し、詰ました方が勝ちである。

☆ゲームの特徴

この将棋の特徴の一つとして、本将棋と同様に持ち駒が使えることが挙げられる。

ただ、面白いのはPという駒は左右に1マスしか進めない激弱駒だが、持ち駒になってからはKという初期配置には登場しない駒に置き換わる。このKという駒は将棋でいう竜と同じ動きをするため、非常に強力だ。弱いが守る必要があるという点が斬新だ。

☆プレイ感想

一人対戦して見たが、駒の動き(wiki参照)が慣れてなさすぎて駒組や攻めが難しい。ただ、端っこの駒H,Bはある意味、銀に近い気もするのでうまく活用することで連結が作れそうということはわかった。その内側のG,Nは動きが特殊なため、活用方法がわかれば上達できそうだ。

Pを取った後K(竜の動き)を打ち込んでからは速攻で詰んだため、やはりW(王)の次に大切な駒かもしれない。

☆まとめ

今回は鯨将棋を取り上げた。突き詰めると面白いことがわかりそうなのでしばらく注目するつもりだ。本将棋に比べて盤面は縮小されてはいるが、変わったルールがたくさんあり奥深そうだ。とはいえ盤面も狭く、駒数も少ないため、読みやすくはあると思うので、思考のトレーニングとしてよいかもしれない。こういった将棋類をいろいろ調べることでテーブルゲームのゲーム性について追究していけたら幸いだ。

将棋上達日記#38

戦法に関する所感を述べる。

自分は色々な戦型をやるが、角換わりだと先手を持って棒銀をすることが多い。

一方で、プロ棋戦を観戦するという点に置いて角換わり腰掛け銀に精通しているかが重要な項目の1つとなる。最近は観る将としての楽しみを充実させたいということで角換わり腰掛け銀の変化を勉強することが多くなった。

将棋ウォーズで勉強した変化を試したいということで角換わりを志向するが、ほとんど思っている局面にはならない。後手の視点だと角換わりを目指す場合、相掛かりをやるリスクを常に背負う必要がある。というわけで、そろそろ相掛かりに着目する頃合いだと思い始めた。

相掛かりはプロ棋戦での採用率が最も高く、観る将的には勉強甲斐がある戦法のはずである。王将戦で羽生善治九段が8二金を放ったのも相掛だし、ホットな戦型であるに間違いない。しかし、いつもとっかかりで苦戦する。

角換わり腰掛け銀の勉強が好きになったのは池永天志五段の棋書「現代角換わりのすべて」を入手したことが大きい。これで学習した変化、結果図になった実戦例を棋譜中継アプリで探すということをしている。これにより、結果図以降の展開を知ることができる。

相掛かりでも同様のことができたらいいと思う。定跡をまとめたいい本に出会えたらいいなと思う。

言葉の移り変わり

人は普段、言葉を使う。言葉は辞書によって意味が定義されているが、あくまでその時代の流れに沿っていると思う。よく言葉を逆の意味で使う人がいるが、それまでの意味を辞書で調べてから使うという人は少なく、言葉というものは会話の中で覚えていくものだろう。よって、逆の意味で使う人に影響され、その感覚が拡散され、やがて逆の意味が主流となる。そうすると最終的には辞書にその意味も掲載される。言葉を間違った使い方をする人がいた際、それを指摘するという行為がある。それは短期的には良いが、先述のような言葉の意味の流動性、可変性を考えると誤用を柔軟に捉えたほうが良いと考えている。今の言葉は昔の誤用から生まれたものも多くあり、今の誤用は将来の言語の色を決めることになる。

長所と短所

人にはそれぞれの長所と短所がある。長所を伸ばすべきか、短所を減らしていくべきかという話があるが、私は二元論では語れないと考えている。それは長所と短所は結びつくという考えの元にある。

長所を伸ばすことでそれがその人の武器になる。ただ、その長所を伸ばそうとしても頭打ちが来ることがあるだろう。そこで自分を見つめなおすことになる。自分は何ができていなくてその壁にぶつかっているのか。自分自身の短所を見ることになるだろう。

例えば、陸上選手が短距離走においてタイムを伸ばしたいが伸び悩んでいるとしよう。長所を伸ばすという点に置いては「足が速い」という長所を伸ばすために、足の筋力トレーニングに励むことも考えられる。この時、ちゃんと腕を振れていなかったらどうだろう。「腕が振れていない」という弱点を克服することでタイムを伸ばせるかもしれない。このように短所を克服することで長所を伸ばすことがあるのではないか。

あらゆる能力は別の能力と関連しているのではなかろうか。結局のところ、長所を伸ばしたくても短所と向き合うことになるのではないかと思っている。したがって、「長所を伸ばす」志向の人は長所を伸ばす上でネックになっている短所を克服し、「短所を減らす」志向の人は長所とは関連するとは限らない短所を克服しようとするだろう。

以上の考え方より、社会で長所を伸ばすことが求められることがあるかもしれないが、そこで短所から目を背けることは却って長所が伸び悩むことになるのではないかということが結論である。上司から長所を伸ばすようにと言われても、文面を鵜呑みにしてはいけないということである。

将棋上達日記#37 2023/03/19現在の戦法フローチャート

将棋ウォーズをやる上での、2023/03/19現在の自分の戦法をまとめる。

主力戦法は①角換わり棒銀、②横歩取り、③対抗形四間飛車、④相振り飛車である。これ以外になったら力戦としてその場で対処することになる。

1⃣先手番

まず、初手は7六角を指す。これに対して、(ⅰ)3四歩、(ⅱ)8四歩、(ⅲ)5四歩などが考えられる。

1⃣-(ⅰ)3四歩の場合

相居飛車になれば一手損角換わりや横歩取りに持ち込める可能性はあるが、相手が角道を止めて振り飛車を志向してきた場合、対抗形で居飛車を持ちたくないため、③対抗形四間飛車か④相振り飛車に持ち込むつもりで3手目を6六歩とする。

1⃣-(ⅱ)8四歩の場合

この場合は気分によって振り飛車にしたり居飛車にしたりする。角換わりになれば棒銀をやる。相振り飛車になりにくいため、対抗形四間飛車をやりたい場合は高確率で可能。

1⃣-(ⅲ)5四歩の場合

相手は中飛車にしてくることが想定されるため、相振り飛車模様を目指す。

2⃣後手番

相手の初手は主に(ⅰ)7六歩、(ⅱ)2六歩、(ⅲ)5六歩などが考えられる。

2⃣-(ⅰ)7六歩の場合

ここでは3四歩を採用する。もし8四歩とすると、対抗形居飛車や矢倉をしなければならない可能性が高い。相手が振り飛車を志向すれば相振り飛車にし、居飛車にした場合は、横歩取りや四間飛車を目指す。すれちがい角を選んできた場合は運が悪かったことにして、対抗形居飛車も受け入れる。

2⃣-(ⅱ)2六歩の場合

ここでは3四歩を採用する。四間飛車や横歩取りを目指す。態度を決めているため、四間飛車を選びやすい。相振り飛車になる場合は四間飛車にはしたくない。

2⃣-(ⅲ)5六歩の場合

ここでも3四歩を採用する。相振り飛車にしたいが、1⃣-(ⅲ)の時より相手は1手多く指せるため、やりづらい面がある。これに限っては対抗形居飛車を受け入れたほうがよいのかもしれない。

ざっくりとテキトーに書いたがいくつかのやりたい戦法を目指してとりあえず角道を開けがちだ。厳密にこのフローチャートが正しい考え方に基づいているかは知らない。ただ、ウォーズ二段前後だとなんでもやってくる印象なのでその感覚を元に作られている。このようにまとめると、自分が学習すればよい戦法も絞られてくる。

将棋小噺「動詞の使い方」

ふと思ったことを書く。将棋で出てくる動詞について考えたい。さりげなく使っている言葉にも大きながニュアンスの違いがある。例えば「歩を取った」という表現の中での「取る」だ。これは「取って」もいるが、「指して」もいる。場合によっては「動かして」もいる。では、「取る」「指す」「動かす」はどう違うのか。

①取る

「取る」というのは手の意味を込めた表現で、別の例で言えば、「退く」「かわす」「打つ」などがある。

②指す

「指す」というのは①の動詞全てに使えるだろう。それだけではない。次の手を決断して確定させるというゲーム進行の重要なプロセスそのものを指している。「将棋指し」という表現があるが、それは将棋の手の決断を行う人という見方ができる。とはいえ①の表現で決断したことを伝える場合もあるので、状況にはよる。ただし、「指す」には手の意味を伝える力はない。

③動かす

これは①の一部でもあるが、放送対局や感想戦の研究や脳内の読みなどで盤面を変化させることに対応している。「それでは盤面を動かして考えましょう」という台詞を耳にするが、主語が駒ではなく盤面であるし、決断とは別の仮想的な話をする時に使われる。

①②③に分けて話をしたが、例外も沢山あるだろうから、よくなかったかもしれない。どちらかというと機能を分類するべきかもしれない。動詞の機能は3つに分けられる。⑴手の意味を説明する、⑵手の決断、確定を示す、⑶仮想的な場面を展開する、である。

上記のことは観る将、指す将をしていると当たり前にわかることだが、そうでない人だと違和感のある表現をすることがある。語学学習においても似たようなことがある。教科書で勉強するだけでは中々ニュアンスを掴みきれず、ネイティブスピーカーに怪訝な顔をされるみたいなことは想像がつく。外国人が聞き慣れない表現をした時はこちらが理解しようと努めて寄り添う姿勢を示したくなる。うまく喋れなくても自然なことなのだから。それと同様に将棋に詳しくない人が間違った表現をしたとき、つっぱねるのではなく優しく寄り添うことで、より盛り上がるのでないか。そして、自身が正しく言葉を使えるようになるためにはその畑に身を置くことが重要だということも同時にわかる。

Watching Soccer

Recently, I often watch soccer games on Abema TV. I watch both FIFA World Cup and Premier League. In order to verbalize why I watch them, I'll write something.

First, I like to know people who play some competitions. I'm interested in the profile of someone. Knowing episodes of famous people is very interesting.

Second, I like to watch the moves of great athletes. I'm not good at playing sports, and I want to learn how to move well by watching good examples. I also enjoy watching optical beauties of great moves.

Third, watching soccer as a hobby is useful in terms of a topic of talking. I'll stand myself in no distant future. Then, I have to improve my talking skill for it. Very many people in the world watch soccer, so I can share my feeling with many people.

I wrote why I watch soccor briefly. In the future, I want to know tactics of soccer and I'll study judging of soccer. I hope I can find new kinds of how to enjoy waching soccer.